掺杂钨DLC类金刚石膜的显微结构与性能

发布时间:2024-07-09

类金刚石(DLC)膜具有一系列接近于金刚石的优异性能,如高的硬度、低的摩擦因数、良好的化学稳定性和抗腐蚀能力、较高的电阻率、电绝缘强度以及优异的红外和微波频段的透过性和高的光学折射率等;并且由于其沉积温度低、沉积面积大、膜面平整光滑,已经在机械、电子、光学、声学、计算机等很多领域得到了应用,如计算机磁盘、光盘等保护膜等。DLC膜是当前研究较深入、应用较广泛的固体薄膜材料之一。在常态下碳有三种键合方式:sp1、sp2和sp3,在类金刚石膜中,存在sp2和sp3两种键合方式,因而类金刚石膜的结构和性能介于金刚石和石墨之间,受沉积环境和沉积方式的影响,类金刚石膜中还可能存在氢等杂质,形成各种C-H键。正是因为类金刚石膜中存在多种不同的杂化方式,碳含量的不同以及结合方式的不同会导致膜性能产生巨大差异,尤其是薄膜进行掺杂后,其可能的组成方式以及结构将会呈现更多的变化。

制备类金刚石膜的方法有很多,如离子束辅助沉积、磁控溅射、真空阴极电弧沉积、等离子体增强化学气相沉积及离子注入等。其中,磁控溅射法具有沉积温度低、沉积速率高、沉积薄膜光滑、致密、均匀、结合力好、容易掺杂并能够精确控制掺杂量等优点,是应用最多的方法之一。大部分研究表明,直接在基体上沉积的DLC膜,膜基结合强度一般比较低,目前多采用过渡层及在DLC膜中掺杂的方法来提高膜基结合强度和降低内应力。目前已有类金刚石膜中掺杂钛、铬、镍、铜的报道,可提高膜的结合强度、摩擦磨损以及抗氧化等性能,但把工艺、性能与结构一起对掺钨类金刚石膜进行研究的还不多。因此,作者利用非平衡磁控溅射与离子源复合沉积技术,在40Cr齿轮钢以及单晶(100)硅片上沉积得到了掺钨DLC膜,研究了钨掺杂量对DLC膜结构及性能的影响,以寻求制备结合强度高、性能优良掺杂DLC膜的方法。

1、试样制备与试验方法

1.1、试样制备

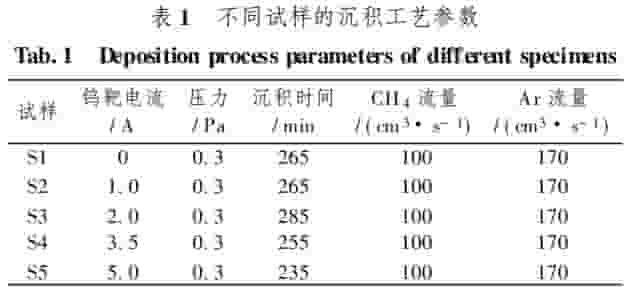

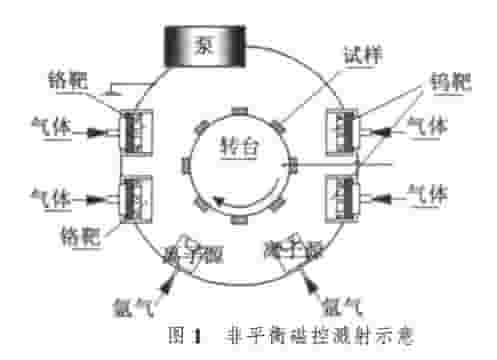

试验用基体材料有(100)硅片(20mm*20mm)、40Cr钢(15mm*15mm*5mm)和不锈钢片(45mm*20mm),所沉积的三种薄膜试样分别用于硬度、摩擦性能以及结合性能的分析。以纯铬(纯度99%)和纯钨(纯度99%)为靶材,以的氮气和甲烷气体为反应气体,以99.99%的氩气为溅射气体,在图1所示的装置中进行非平衡磁控溅射。该装置配有4个靶位和2个离子源,金属铬靶置于炉膛的左边,钨靶置于炉膛的右边,基体经抛光和清洗后置于炉膛中间可旋转的试样架上,靶基间距约为60mm。沉积前,炉内先抽真空至110-3Pa,利用离子源离化的氩离子对基体表面进行轰击,使其露出新鲜表面。沉积过程的工作压力约为3*10-1Pa,基底偏压为-100V。镀膜过程中先沉积过渡层,铬靶电流为3.5A,氮气流量为30cm3*s-1,氩气流量为120cm3*s-1,时间为10min;然后再沉积掺钨的DLC膜,通过改变钨靶电流来控制钨含量,沉积参数见表1。

1.2、试验方法

采用俄歇电子能谱仪分析DLC膜中的钨含量。利用PhilipsXPertMPOPRO型X射线衍射仪(XRD)对膜的相结构进行分析,试验条件为铜Kα辐射,小角度衍射,w=1°,扫描步长为0.02°。采用Renrshaw拉曼光谱仪对膜层的碳结构进行测定,Ar+激光器功率为20mW,激光波长为514.5nm,光斑直径为2um,频率为10s辐照2次。采用CSM+纳米硬度仪测试膜的硬度与弹性模量,测试压痕深度控制在膜厚度的1/10,每个试样测3点取平均值,采集频率为10Hz,最大载荷20mN,加载速率40mN*min-1,卸载速率40mN*min-1,泊松比取0.1。采用球盘摩擦磨损试验机在大气环境下测试膜的摩擦性能,载荷0.196N,时间20min,磨球为直径3mm的SiC球。采用WS-97涂层附着力划痕试验机进行划痕试验,划痕压头为直径2um的Rockwell金刚石压头,最大载荷100N,加载速率100N*min-1,划痕速度4mm*min-1。

2、试验结果与讨论

2.1、掺钨DLC膜的形貌

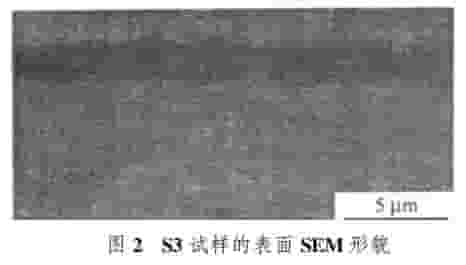

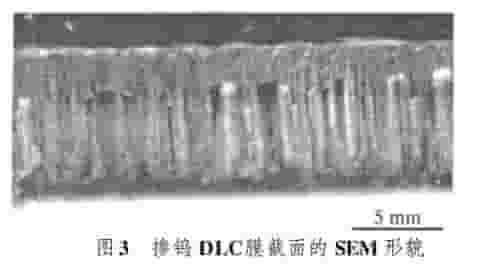

由图2可见,S3试样硅基体的表面致密均匀,基本无液滴颗粒存在。另外钢基体上DLC膜表面也均无麻点出现,表面光洁呈银黑色镜面状。由图3可见,膜微观结构清晰,厚度均匀一致,约为2um;在界面处有一厚度约0.5um的金属铬层,保证了过渡层的平稳衔接;由铬层向表面的过渡层以柱状晶方式生长,整个过渡层的柱状晶层约为1um,晶粒尺寸均匀一致,边界致密性较好。

2.2、掺钨DLC膜的成分

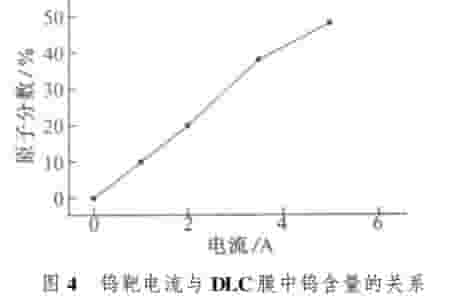

由图4可知,随着钨靶电流的增加,沉积所得DLC膜中的钨含量也随之增加。

2.3、掺钨DLC膜的物相组成

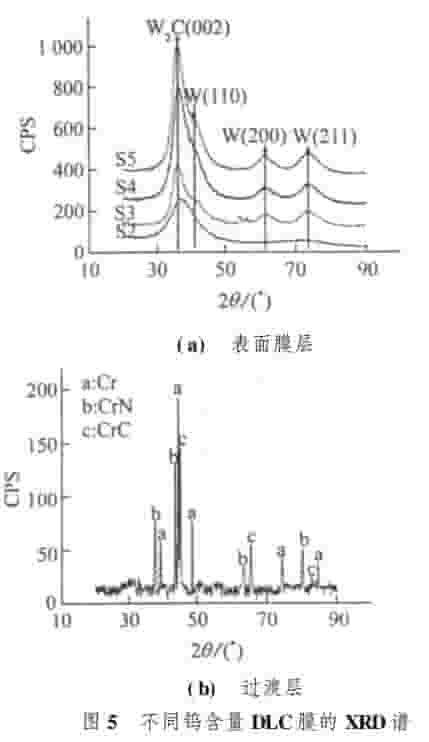

由图5(a)可见,不同钨含量DLC膜的XRD谱中均出现明显的宽化峰,说明膜中存在大量的微晶。经分析标定,第一强峰为W2C的(002)衍射峰,其它三强峰分别对应钨的(110),(200)以及(211)的衍射峰,并且各XRD谱中均不存在碳峰,说明碳以化合物状态存在,钨峰的强度也随钨含量的增加而呈增强趋势。S2试样中钨峰的强度最弱,说明该试样中弥散分布的钨量最少。

为了验证过渡层的成分,采用800#的细砂纸轻轻磨去表层约1um后,其XRD谱见图5(b),与表面膜层相比,过渡层衍射峰的位置发生明显改变,这些衍射峰是由Cr、CrC、CrN等相产生,说明该过渡层存在多种相结构。

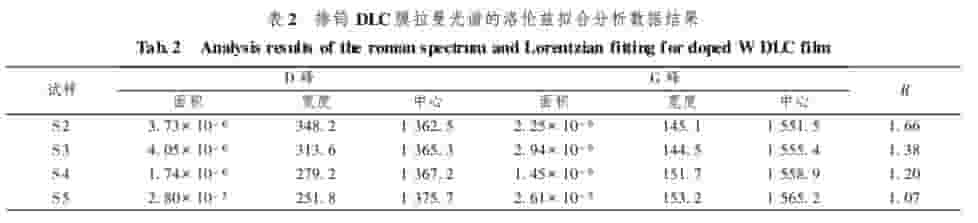

2.4、掺钨DLC膜中碳的结构

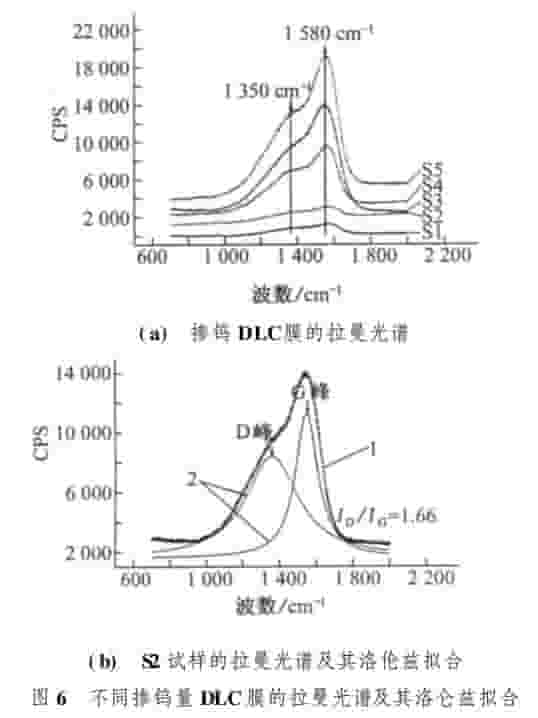

拉曼光谱是分析DLC膜结构较为常用的方法,能够区分金刚石、石墨及不同结构的非晶碳成分。由图6(a)可见,不同钨含量DLC膜的拉曼光谱具有明显的类金刚石谱线特征,即在1580cm-1附近有一宽展的G峰,在1350cm-1附近有一肩峰D峰,且非晶结构使谱线宽化,与文献的报道一致。图6(b)中曲线1为S2试样的拉曼光谱,曲线2为利用洛伦兹拟合在700~2000cm-1范围内对拉曼光谱进行解谱,得到两个峰,即D峰和G峰,通过对D峰和G峰进行面积积分可得出两峰的强度比值R,即R=ID/IG,R值表征了材料中碳的有序程度。一般认为R值愈大,碳的无序度愈小;R值愈小,碳的无序度愈大。由表2可以看出,随着掺钨量的增加,R的值由1.66下降到1.07,说明所制备DLC膜的碳无序度随着钨含量的增加而增大。其相对应的D峰中心位置也从低波数的1362.5cm-1上移到高波数的1375.7cm-1,移动了13.2cm-1,G峰中心位置也从低波数的1551.5cm-1上移到高波数的1565.2cm-1,移动了13.7cm-1。D峰和G峰向高波数段频移说明了薄膜中的sp3结构增多,而sp2结构减少。这可能是膜层中钨原子与碳原子结合生成W2C,使得膜层中sp3键的比例相对增大的缘故。

2.5、掺钨DLC膜的性能

2.5.1、硬度

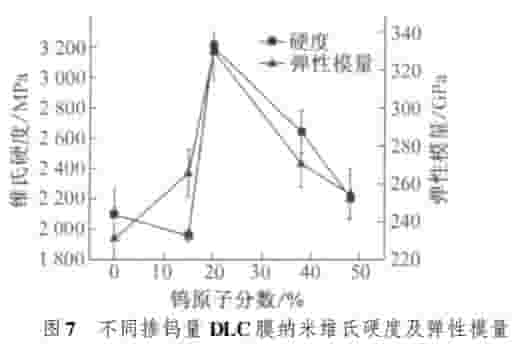

由图7可以看出,掺钨DLC膜的硬度先随钨含量的增加而增大,在掺钨量为20%时(原子分数,下同),膜的硬度达到最大,而后随着掺钨量的增加膜的硬度又逐渐降低。这可能是W2C微晶弥散在DLC膜中,使膜的硬度升高,但当掺钨量增加到20%时,W2C微晶弥散硬化效果达到饱和,因此,膜的硬度达到最大值;随后当掺钨量超过20%时膜的硬度开始下降,这是因为膜层中sp3键较多,掺杂的钨与CH4中的碳形成适量的W2C弥散分布在膜层中起到了强化作用,使膜层的硬度较高。随着钨靶电流的增加,掺入的钨量继续增加并与碳形成的碳钨键也增多。钨的加入在减小内应力的同时也降低了sp3键的含量,因此膜层的硬度随钨靶电流的增加而下降。

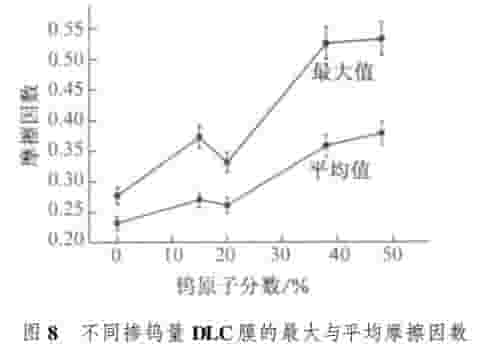

2.5.2、摩擦性能

从图8可看出,随着掺钨量的增加,平均摩擦因数由0.232上升到0.378,最大摩擦因数同平均摩擦因数变化趋势一致,也即未掺杂DLC膜的摩擦因数低,掺杂钨以后,DLC膜的摩擦因数增大;但当掺钨量为20%时,其摩擦因数为0.26,仍具有较低的摩擦因数。DLC膜中石墨相的润滑保证了膜的低摩擦因数,通过调整膜中的掺钨量可使膜中石墨相与金刚石的相对比例发生变化,随着掺钨量的增加,薄膜中形成的W2C微晶弥散在膜中,有利于提高膜的摩擦性能。当掺钨量达20%左右,膜中弥散的W2C微晶达到饱和,此时膜自润滑性能达到最佳,摩擦因数最小;同时随着掺钨量的增加,相应的碳含量略有减少,类金刚石膜中碳量较少则石墨相也相应减少,膜相对应的摩擦因数也略有增加。

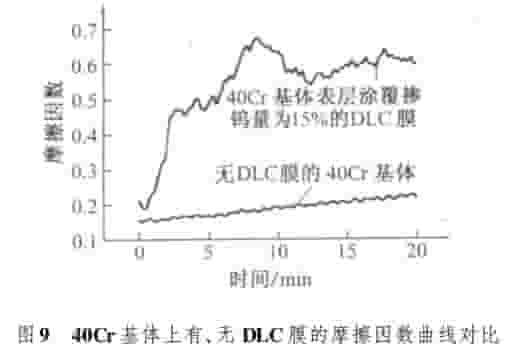

由图9可见,未沉积DLC膜的40Cr基体的摩擦因数随时间的变化幅度较大,且其摩擦因数也较大,最大为0.68左右;沉积DLC膜后,其摩擦因数随时间的变化较为平缓,一般维持在0.2~0.3之间,说明所制备的掺钨DLC膜具有优异的摩擦性能。

2.5.3、结合强度

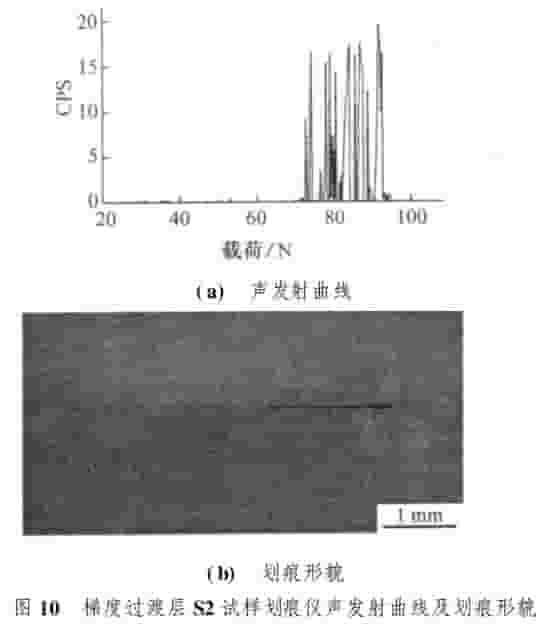

由图10和图11可以看出,采用梯度过渡层的S2试样,当载荷小于70N时划痕边缘没有崩膜,至载荷为72N时,其声信号明显增强,开始出现膜脱落现象,裸露出基体;而直接采用金属铬作过渡层的试样,当加载到41N时就开始出现膜脱落现象,至70N时膜已全部脱落,露出白色基体,说明采用梯度过渡层所制备的DLC膜与基体的结合强度比单纯用铬作为过渡层制备的膜的结合强度大。

由上述分析可知,调控溅射金属靶电流对控制膜的附着性能影响较大,钨靶电流控制在2A,即掺杂钨含量约为20%时获得的膜附着性能较优。在膜的沉积过程中采用纯金属作为溅射靶材料,在金属原子与CH4沉积过程中生成了W2C化合物,一般认为是溅射原子与活性气体分子在衬底表面发生化学反应形成的。沉积产物化学成分的变化将影响膜的使用性能。对比成分与附着性能可知,金属含量只有在一定范围内才能保证获得良好的附着力。

3、结论

(1)用非平衡磁控溅射方法制备出掺钨DLC膜中的钨一部分与碳形成W2C微晶相,弥散分布在DLC膜中,提高了DLC膜的硬度。

(2)随着掺钨量的增加,膜的硬度及弹性模量均呈现先增加后减小的趋势,其相应的摩擦因数呈缓慢增大趋势。

(3)当钨靶电流控制在2A,掺钨量约20%时,所得掺钨DLC膜的硬度较高且摩擦因数相对较低。

(4)采用梯度过渡层制备的掺钨DLC膜的膜基结合力都在70N以上,结合强度较高。

作者:张 馨, 肖晓玲, 洪瑞江, 罗承萍, 林松盛

作者:张 馨, 肖晓玲, 洪瑞江, 罗承萍, 林松盛

声明:本站部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请点击这里联系本站删除。

| 返回列表 | 分享给朋友: |

- 上一篇:设备电源夏季防结露小贴士

- 下一篇:脉冲电弧离子源真空镀膜均匀性的研究…

京公网安备 11010502053715号

京公网安备 11010502053715号